Le Malleus maleficarum, dit « Marteau des Sorcières »

L’Église, l’Inquisition et la sorcellerie

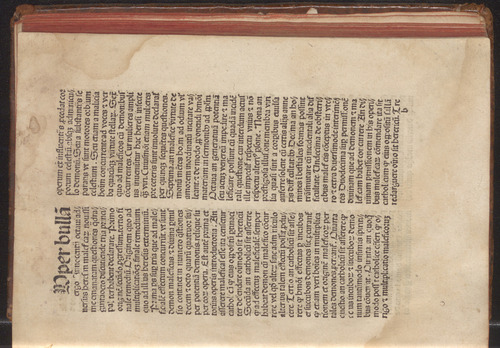

Alors que déjà, depuis 1308, se tiennent de célèbres procès pour sorcellerie[1], c’est en 1326 que les missions de l’Inquisition, qui pourchasse les hérétiques, est élargie aux « sorcières », à l’initiative du pape Jean XXII, lui-même victime de tentatives d’envoûtement[2]. En 1484, Innocent VIII publie à son tour une bulle pontificale qui amplifie l’importance de la lutte contre les sorcières, considérées comme instruments de Satan, et confère aux Inquisiteurs tous les pouvoirs pour la mener à bien. Cette bulle revient sur le consensus des 10e-11e siècles selon lequel le sabbat des sorcières était une superstition dont il fallait se débarrasser[3]. Celle-ci permet donc de légaliser la chasse aux sorcières. Le Malleus maleficarum permet par ailleurs de placer la sorcellerie comme source des maux de la chrétienté et donc de désigner des coupables pour les calamités de l’époque[4].

Malleus Maleficarum. Par : Institoris (Henricus), Sprenger (Jacobus). À : Speyer (Allemagne), vers 1492 [Incunable]. Chez : Peter Drach.

Le Malleus Maleficarum : un manuel d’inquisition contre la sorcellerie

Publié entre 1486 et 1487, il porte les noms de deux moines dominicains : Henri Institoris, Inquisiteur pontifical démis de ses fonctions après une chasse aux sorcières ratée, qualifié par son évêque de « sénile et fou », et Jacques Sprenger, Inquisiteur respecté, dont le nom a probablement été usurpé pour légitimer l’ouvrage d’Institoris. Ce livre est un manuel pour les inquisiteurs appuyé sur la démonologie, on y retrouve un ensemble de croyances autour des démons et d’autres figures malfaisantes repris d’écrits antérieurs[5].

Le Malleus est l’un des premiers livres sur la sorcellerie, il donne naissance à toute une législation autour de cette question et devient une référence pour les Inquisiteurs. Il commence par une « Justification » qui relie la sorcellerie au combat final de Satan au moment de l’Apocalypse. Elle est suivie de la bulle papale d’Innocent VIII qui valide les assertions des auteurs ainsi que d’une fausse approbation des théologiens de l’Université de Cologne. S’ensuit le cœur du propos dont la première partie cherche à prouver l’existence de la sorcellerie en s’appuyant sur des arguments théologiques parfois alambiqués. La deuxième partie décrit les actes de sorcellerie et les moyens pour lutter contre. La troisième partie explique les techniques pour interroger (sous la torture notamment), mener le procès, emprisonner, châtier, voire détruire les sorcières[6].

Le Malleus maleficarum est très largement diffusé, bien qu’il soit interdit dès 1490. Il est parfois considéré comme l’un des livres les plus viles et diffamant, notamment envers les femmes. Il inspire à son tour d’autres écrits qui feront le lit des procès en sorcellerie. Néanmoins, il aurait également été parfois lu pour ses récits horrifiques et salaces, à des fins de distraction[7].

Dürer Albrecht. [Les quatre sorcières]. 1497. Source : Gallica BnF.

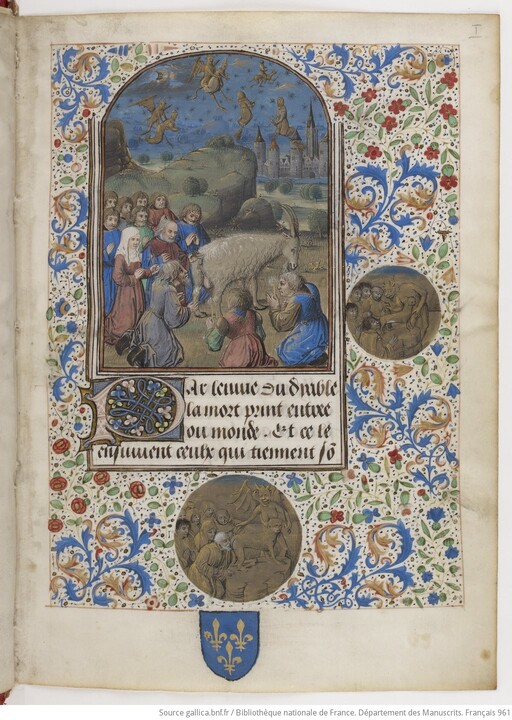

Le sabbat des sorcières

Le sabbat des sorcières, ou « vauderie » serait une réunion nocturne (souvent la veille de fêtes chrétiennes, ou pendant l’équinoxe ou les solstices) où seraient commis des actes transgressifs vis-à-vis de la religion. Au 15e siècle, la croyance est que les sorciers s’enduisent d’un onguent offert par le diable et frottent « une vergette » avec ce même onguent, avec laquelle ils ou elles s’envolent là où le diable a souhaité la cérémonie. On y exécuterait des danses endiablées et des orgies avec des pratiques sexuelles dépravées[8].

La croyance du sabbat révèle un imaginaire qui pourrait être inspiré par les rites agraires antiques autour de la fertilité : dans le Malleus, les sorcières chevauchent Diane et Hérodiade[9]. L’envol et l’onguent pourraient être directement inspirés par celui de Pamphile dans les Métamorphoses d’Apulée au 2e siècle[10]. Le sabbat pourrait s’apparenter aussi aux pratiques chamaniques pré-chrétiennes telles que la transe ou aux récits issus du folklore, voire à de simples fêtes paysannes[11]. Dans le Malleus maleficarum, le sabbat est décrit comme le fruit de la secte des sorciers et d’une conspiration sataniste.

Jean Tinctor. Sermo contra sectam Vaudensium. 1460. Source : Gallica BnF.

La figure de la sorcière

La bulle d’Innocent VIII et le Malleus maleficarum, marquent la féminisation de la figure de la sorcière[12] : ce traité, excessivement misogyne, affirme que la nature inférieure de la femme et sa propension au penchant charnel la rend plus vulnérable aux tentations de Satan[13]. Au 15e siècle, les plus suspectées sont les femmes les plus marginalisées : celles ayant une pathologie mentale ou celles sans supervision masculine (les veuves et les célibataires), ou les plus dénigrées, pour leur vieillesse ou leur pauvreté. Cependant des hommes aussi continuent d’être poursuivis[14].

Selon la médiéviste C.-C. Kappler, alors que jusqu’au 13e siècle, la sorcière est une figure magique bénéfique (guérisseuse), elle est, à partir 15e siècle, fondamentalement associée avec le diable, par adoration ou pacte lors duquel elle renie la religion chrétienne. Le pacte, est scellé par l’accouplement avec le diable : le don du corps de la sorcière au diable faisant d’elle une « anti-Vierge ». Le degré d’engagement du pacte détermine l’espèce à laquelle appartient la sorcière, les formes de procédure et le degré du châtiment qu’elle doit subir[15].

Le Malleus, prétend que Lucifer confère à la sorcière le pouvoir d’apparaître sous différentes formes (souvent un animal), par un jeu d’illusions appelé « sortilège » et de commettre des maléfices tels que provoquer la folie, la mort et la stérilité, détruire les moissons et infecter le bétail[16]. Cependant, ces pouvoirs ne leur appartiennent pas, elles ne sont qu’un instrument du diable pour monter les créatures de Dieu les unes contre les autres[17]. On trouve ailleurs d’autres caractéristiques : elles parleraient une langue étrange et porteraient parfois « la marque du diable » (singularité physique quelconque)[18]. En 1459, Alphonsus de Spina les décrit comme « adorant les sangliers et tuant les enfants ». Elles prépareraient également potions et onguents[19].

Dürer Albrecht. [La sorcière]. 1500-1501. Source : Gallica BnF.

[1] KAPPLER, Claude. Le diable, la sorcière et l’inquisiteur [en ligne]. In : CUER MA. Le diable au Moyen-Âge : Doctrine, problèmes moraux, représentations. Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 1979. Pp. 163-171. Disponible à l’adresse : https://books.openedition.org/pup/2636?lang=fr

[2] WIKIPEDIA. Chasse aux sorcières [en ligne]. Mis à jour le : 22/019/2025. Disponible à l’adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chasse_aux_sorci%C3%A8res

[3] WIKIPEDIA. Malleus Maleficarum [en ligne]. Mis à jour le 01/09/2025. Disponible à l’adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Malleus_Maleficarum

[4] Id.

[5] WIKIPEDIA. Malleus Maleficarum. op. cit.

[6] Id.

[7] Id.

[8] WIKIPEDIA. Sabbat (sorcellerie) [en ligne]. Mis à jour le : 12/07/2025. Disponible à l’adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sabbat_(sorcellerie)

[9] KAPPLER, Claude. Op.cit.

[10] Id.

[11] WIKIPEDIA. Sabbat (sorcellerie) op.cit.

[12] WIKIPEDIA. Chasse aux sorcières. Op. cit.

[13] KAPPLER, Claude. Op. cit.

[14] WIKIPEDIA. Chasse aux sorcières. Op. cit.

[15] KAPPLER, Claude. Op. cit.

[16] Id.

[17] Id.

[18] WIKIPEDIA. Malleus maleficarum. Op. cit

[19] WIKIPEDIA. Chasse aux sorcières. Op. cit.