La médiathèque a fait l’acquisition en juillet 2024 d’un album d’environ 320 photographies datant de la seconde moitié du 19e siècle (avant 1885). Ces clichés, ont été pris par le major Émile Gaucherel, érudit local. Cet album vient compléter la collection de portraits de personnages historiques ou locaux qu’il avait offert à la bibliothèque municipale de son vivant.

Unique par sa composition, cet ouvrage a également la qualité de rassembler des clichés rares car ceux-ci sont parmi les premiers de la Ville. Ces photographies documentent Saintes et le département à une époque dont on dispose encore peu de sources photographiques. Deux autres volumes de photographies de Gaucherel se trouvent actuellement à la Société d’Archéologie et d’Histoire de la Charente-Maritime.

Page de l'album Saintes avec photographies

collées dont le pont Palissy entre 1850 et 1900.

Lambert-Émile Gaucherel (Paris, 1813 – Saintes, 1885)

Major à Saint-Martin de Ré et chevalier de la légion d’honneur, après 40 années de services, il se retire à Saintes où il vit 12 ans. Il est, entre autres, membre actif de la Société des Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis. Avec Julien-Laferrière, il retrouve le tracé de l’aqueduc gallo-romain du Douhet, qu’il dessine et dont il fournit des notes.

Il photographie 200 personnages célèbres de la Saintonge et de l’Aunis, anciens et contemporains, ainsi que des vues, paysages, monuments et documents. Il dessine également les blasons des familles de Saintonge et d’Aunis. Lors de son éloge funèbre, le Président de la société des Archives indique que Gaucherel avait :

« la rigueur de la discipline, savait allier la douce fermeté de l’ami, toujours juste, toujours impartial et bon ! »

Le papier albuminé

Ces photographies semblent avoir été tirées sur papier albuminé, technique de tirage photographique majoritairement utilisée dans la deuxième moitié du 19e siècle.

Ce procédé consiste à enduire d’albumine, c’est-à-dire de blanc d’œuf, salé, une feuille de papier puis de la sensibiliser en la faisant flotter dans un bain de nitrate d’argent. Le papier est mis dans un châssis-presse au contact du négatif (à l’époque une plaque de verre) et l’image apparaît par noircissement direct (par exposition directe à la lumière, c’est-à-dire sans révélateur). Puis on opère un « virage à l’or » (bain à partir d’une solution avec du chlorure d’or). Enfin, on utilise un agent fixateur pour s’assurer que l’image ne réagit plus à la lumière.

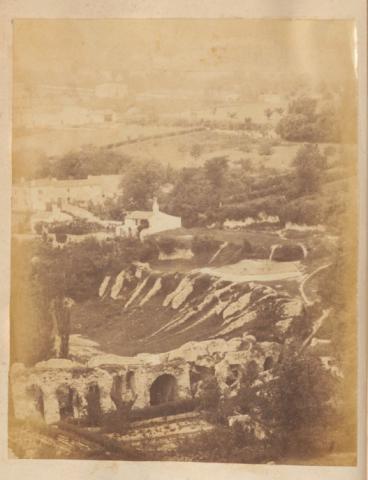

Saintes, Amphithéâtre romain, 1850-1900.

Saintes, Amphithéâtre romain, 1850-1900.